Roboter im Automobilbau: Mehr Nachhaltigkeit auf dem Weg zur klimaneutralen ProduktionVortragsabend mit Audi aus Ingolstadt

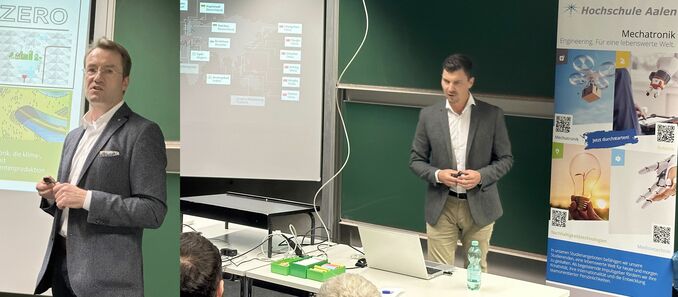

Klimaneutrale Produktion durch Robotik und Automation - das ist das Ziel von Andreas Korn (links) und Michael Lang (rechts), Technologieentwicklung bei Audi in Ingolstadt. | Foto: Hochschule Aalen

Im Rahmen der aktuellen Vortragsreihe „Engineering. Für eine lebenswerte Welt.“ hieß der Studiengang Mechatronik diese Woche begeisternde Gastreferenten willkommen: Andreas Korn und Michael Lang aus der Technologiefabrik bei Audi in Ingolstadt. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt: Der Robotereinsatz und die Automatisierung der Automobilproduktion. Diese befindet sich in einem fundamentalen Veränderungsprozess.

Michael Lang erläuterte zu Beginn die aktuellen Forschungsfelder in seinem Arbeitsbereich. Im Fokus stehe die Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik und der Robotik. Vor allem die Integration von Sensoren und die ständige Verbesserung der Messtechnik sowie die intensive Nutzung von Kameratechnik beschäftige derzeit die Ingenieurinnen und Ingenieure der Technologiefabrik. Dabei richte sich der Blick auch auf neue Prüfverfahren für die Batterieintegration.

Ab 2025 möchte Audi in allen Werken weltweit bilanziell CO2-neutral produzieren und ab 2026 werden nur noch vollelektrische Modelle auf den Markt kommen. Eine besondere Herausforderung für die Prozess- und Produktionsautomation. „Eine wichtige Säule auf dem Weg zur klimaneutralen Produktion ist der intelligente Anlagenbetrieb und die Verbesserung der Energieeffizienz“, erläuterte Andreas Korn. „Seit 2010 haben wir es geschafft, unser Energieeinsparziel von jährlich 3 % einzuhalten.“ Einige der umgesetzten Maßnahmen stellte er im Detail vor.

Vor allem der Energieverbrauch der Roboter werde kontinuierlich verbessert. Schließlich handelt es sich bei den Robotern um eine Schlüsselkomponente der Produktionsautomatisierung in den Werken, die einen großen Beitrag zum Gesamtenergieverbrauch beiträgt und auf Grund ihrer hohen Stückzahl einen bedeutsamen Beitrag zum CO2-Fußabdruck der Produktion darstellt. Betrachtet werden auch die Anbauwerkzeuge - die Effektoren - , deren Konstruktion vor allem leichter ausfallen muss. Auf der Forschungsagenda steht zudem der Ersatz aller druckluftangetriebenen Werkzeuge und Spannvorrichtungen durch gleichwertig funktionierende mechatronische Systeme.

In Summe warten auf die Studierenden nicht nur interessante Zukunftsperspektiven in der Automatisierungstechnik. „Es ist vor allem die Vielzahl an besonderen Herausforderungen der neuen Mobilitätsformen und der hierfür nötigen Produktionsverfahren, die uns täglich antreibt und begeistert“, berichteten Michael Lang und Andreas Korn abschließend in der Fragerunde den Studierenden.

Studiendekan Prof. Dr. Peter Eichinger beschloss den rundum gelungenen Vortragsabend mit einem Dankeschön an die Gäste: „Sie haben uns auf sehr anschauliche Weise und mit großer Begeisterung ihr Arbeitsumfeld dargestellt. Man sieht hier große Übereinstimmungen. Das ist ebenfalls ein Musterbeispiel für Engineering. Für eine lebenswerte Welt.“